最終更新:2025年9月

人材育成に向けた取り組み

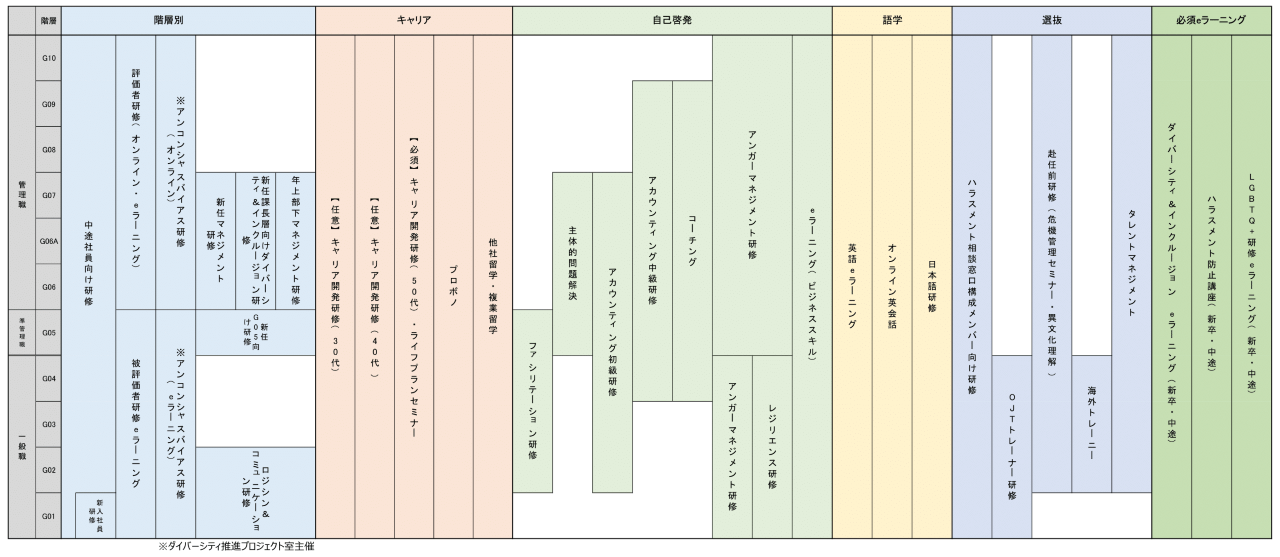

多様な人材が持つ能力を最大限に開発し、「"アイデア"を"カタチ"にする」人材を創出することが最重要課題であることを踏まえ、「チャレンジ、イノベーション、コミュニケーション、コラボレーション」のキーワードにより明示された人材要件・行動指針を満たすグローバル人材を育成するため、ニフコにおいては、階層別型、自己研鑽型、選抜育成型、全社型の4つのカテゴリーに構成された従業員研修体系図を毎年期初に制定し、年間を通して研修体系図に則り各研修を実行・運営しています。海外・社外での就業体験が視野を広げ視座を引き上げる、という考えのもと、海外トレーニー制度や、他社留学・複業留学などの越境体験の機会も提供しています。海外トレーニー制度では、毎年日本から海外へ、海外から日本へトレーニーの送り出し・受け入れを実施しています。また、次世代経営者育成は、管理職のサクセッションプランを踏まえて選抜された部長層・課長層・準管理職層のメンバーに対し、視野を広め視座を高めることを目的として、社外のリソースを使って育成を進めています。人材育成の指標の一つとして、人材育成投資額を管理しています。また、同様の人材育成プログラムは、各子会社・拠点においても、個社のニーズに基づき策定・運営されており、その状況については、グローバルHR会議等の場で共有されています。

研修体系

従業員の自律的なキャリア形成を促すため、資格取得奨励制度や外部のeラーニング受講費用の補助金制度などにより、自己啓発にも取り組みやすい制度を整えています。社内での研修だけでなく、海外トレーニー制度や他社留学や複業留学など越境体験の機会も提供しています。更に、次世代経営者育成においては、定期的に策定する管理職部長層サクセッションプランとの整合を踏まえ対象者を選抜し、育成を進めています。

2024年度研修体系図

自己申告制度

仕事や職場に対する要望や意見、職種の適性、自身のキャリアデザインなどについて、上長経由で会社に申請できる制度です。従業員により豊かなビジネスライフを歩んでもらうための情報収集として毎年実施しています。この制度を上長とのコミュニケーション促進に役立てるとともに、申告された内容は経営にフィードバックされ、職場環境の改善のほか、人材育成の観点からジョブローテーションにも活用し、必要に応じて人事部門が直接本人に回答する仕組みとなっています。

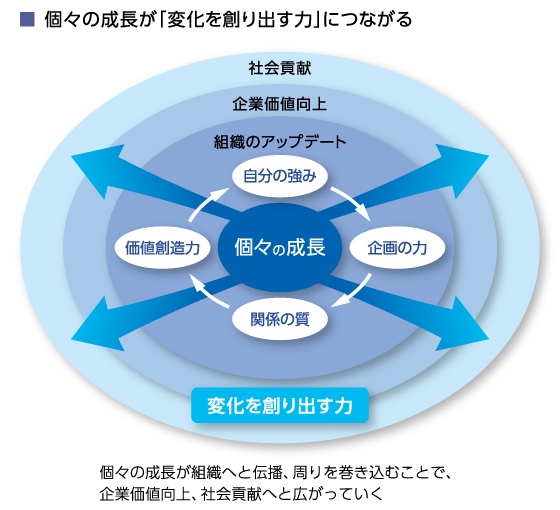

変化を創り出す力で未来に挑戦する人づくり

未来に挑戦する人づくりにおいては、時代の変化に対応できる柔軟さが求められています。社員一人ひとりが当事者意識や未来思考を持つことにより、自律と自走を促す取り組みを続けてきました。何事も自分事として捉え、新しいことを学ぶ姿勢が自己変容につながり、“個々の成長”が組織のアップデートを繰り返す原動力となっています。

2025年度は、マイパーパスの言語化など個人起点の取り組みが全社へと展開され、それぞれの“ありたい姿”を土台にした成長支援が広がっています。これにより、変化を前向きに受け入れ、自ら挑戦する社員が増え、未来に挑戦する企業風土の醸成が着実に進んでいます。社員が自ら課題を見つけ、自らの裁量で仕事を生み出す「創造的な自走力」が、今まさに企業の競争力を支え始めています。

越境プログラムで、“自分の強み”を磨く

未来を切り拓く人材育成のために、社外との接点を通じた、ハードル別の6つの越境プログラムを積極的に活用しています。これまで6年間で63名が参加しています。多様な部署・職種からの参加者が、ベンチャー企業や異業種の現場に身を置くことで、「変化を創り出す力」を磨いてきました。このプログラムでは、観察力・洞察力・コミュニケーション力といった“気づきの力”が求められます。日常の当たり前を見つめ直し、異なる価値観に触れ、自ら考えて行動し、結果を出し続けることで、“自分の強み”に気づく機会となります。こうした経験が、異業種とのビジネス共創力や自走力へとつながっていきます。

越境プログラムに参加した様々な部署の仲間たち

柴尾社長と越境留学メンバーとの座談後の様子

事業構想プログラムで、社会の「種」を見つける

未来の構想を描き計画し、実行できる人材の育成を目指して、1年間の新規事業開発プロジェクト研究(事業構想大学院大学プログラム)を導入しています。これまでの3年間で8名が本プログラムを体験して、様々な企業から集まった仲間と共に、発想法、マーケティング、ファイナンスなどの知見を学びながら、自らの「理想の姿」を構想としてカタチにしていきます。さらに2024年からは、より高度な学びを得るために修士課程(事業構想研究科)も導入し、2年間で4名が在籍・学びを深めています。この取り組みでは、単なるアイデアにとどまらず、社会に必要とされる事業実装を実現できる力を養うことで、次世代の価値創造リーダーを育成します。

新規事業開発プロジェクト研究の講師陣

修士課程の1年次中間発表会の様子

未来に挑戦する越境人材で価値共創に挑む

月刊『事業構想』2024年6月号(神奈川県特集)には、柴尾社長のインタビュー記事が掲載されました。「アイデアをカタチにする力」で新市場を開拓するためには、変革のカギを握る「越境人材」の育成が不可欠であるとし、個人と会社のパーパスが重なる部分こそが、すべての起点であるという想いが語られています。2025年度は、その越境人材育成が着実に組織文化として根づいてきています。越境経験を持つ社員が組織内で刺激となり、他者の挑戦を後押しする連鎖が生まれはじめ、越境マインドを持つ人材のネットワークが広がりを見せています。

編集者の方々と東京支社のエントランスにて

柴尾社長へのインタビューの様子

先が読めないVUCA時代の “企画の力” 育成

これからの時代に求められるのは、自ら課題を発見し、他者と協働しながら企画を形にしていく力です。こうした力を育むために、潜在ニーズに気づく“小さな観察眼”と、未来を描く思考を基盤にした「企画力」の育成に取り組んでいます。特に仲間と共に学び合う“関係の質”に注目し、発想力・リーダーシップ・コーチング・キャリアデザインなどの視点も取り入れながら、多面的な学びを深めるプログラムで、年間を通して毎月実施するワークショップです。このプログラムには、5年間で53名が参加し、現在も参加の輪が広がり続けています。「自社の未来を自分たちで考え、創りたい」という思いを持つメンバーが、互いに刺激を与えながら、つながりと学びの連鎖が組織の中に芽生えています。

2025年度の企画力ワークショップに参加する仲間たち

コーチング手法を体験する様子

新入社員向けの “価値創造力” 研修

クリエイティブカンパニーの人づくりの一環として、自らの成長意思に基づいた「自走力」の育成を目的とした新入社員向けの価値創造研修を実施しています。この取り組みは2021年にスタートし、これまでの5年間で累計65名が約10日間の集中プログラムを体験してきました。研修では、発想力を起点とした価値創造の思考・スキルに加え、リーダーシップ、チームビルディング、コミュニケーション力を高めていきます。プレゼンテーションの場を通じて“伝える力”と“やり抜く力”を養います。

今期は特に「自分の“好き”を起点にした価値観の深掘り」から始め、そこから社会への価値創造へとつなげるプロセスを取り入れ、より自分ごと化された学びへと進化しています。

2025年度の新入社員、最終発表後の様子

最終発表会でプレゼンに挑む様子

社内SNSコミュニティ “関係の質” で組織を強くする

オンラインで部署を超えたつながりと対話力を高め、他の従業員の「気づき」から学びと寛容性を促進し、意識や思考を共有するコミュニケーションを活発に行うことで、エンゲージメント向上を図っています。この取り組みは2020年にスタートし、現在は全社展開フェーズへと進化。会員数は全社員の1500名に広がりました。社内外をつなぐ「共創の場」として、個々の関心や価値観を起点にしたつながりが生まれ、仲間とともに共通のゴールを目指す“関係の質”が深まっています。この対話文化の定着が、組織全体の自律性と創造性を底上げし、強い組織づくりの基盤となっています。

社内SNSコミュニティの様々なチーム紹介一覧、その1

社内SNSコミュニティの様々なチーム紹介一覧、その2

「HR’s SDGsアワード2025」 グランプリを受賞

ニフコは東京ビッグサイトで開催された持続可能な企業と個人の成長を加速させる取り組みに光を当てる「HR’s SDGsアワード2025」にて、グランプリを受賞しました。本取り組みは、個人の越境体験から始まり、人事部と総務部がタッグを組んで全社展開・仕組み化を進めたものです。社員の本音を引き出す“語れる場づくり”を通じて、行動変容が組織文化へと広がり、持続可能な個と組織の成長を実現する点が高く評価されました。今後は、越境体験を個人の成長支援にとどめず、組織のイノベーション創出や課題解決へ進化させ、越境文化を社内に根づかせるだけでなく、社会全体に伝播させることで、“誰もが自分らしく変われる組織と社会”の実現を目指します。

グランプリ受賞の授与式の様子

最終ピッチ審査に挑む開発本部