最終更新:2024年9月

ニフコはESG経営の基盤を強化すべく2020年度に初めてESG課題を特定して以来、2022年度に第3回目の見直しを行い、マテリアリティ(重要課題)として特定を行いました。これは、中期経営計画の実行と、長期ビジョンおよびその先にあるパーパスの実現、そして激変する社会情勢に柔軟かつ適切に対応していくためです。

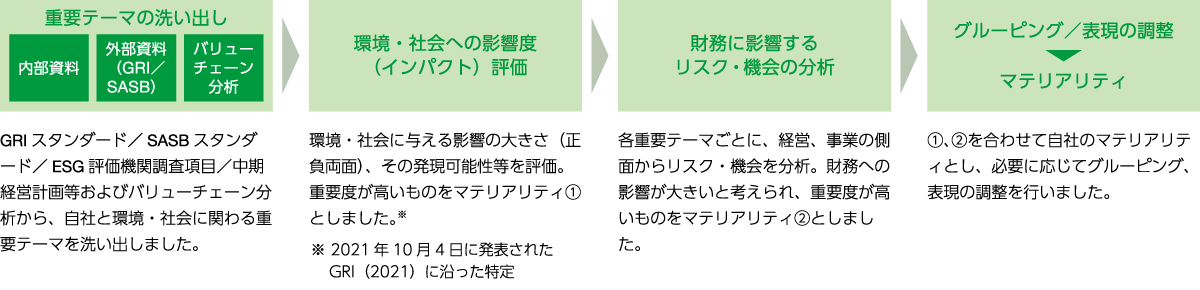

まずバリューチェーン分析を行い、ニフコの事業が社会や環境にどのような影響を及ぼしているのかを再整理、把握しました。その分析結果に基づき、重要なテーマの洗い出し、環境・社会へのインパクト評価、財務に影響するリスクと機会の分析などを行いました。

マテリアリティ(重要課題)特定のプロセス

ESG課題を見直し、次のようなプロセスでマテリアリティ(重要課題)を特定しました。

サステナビリティに関するマテリアリティ

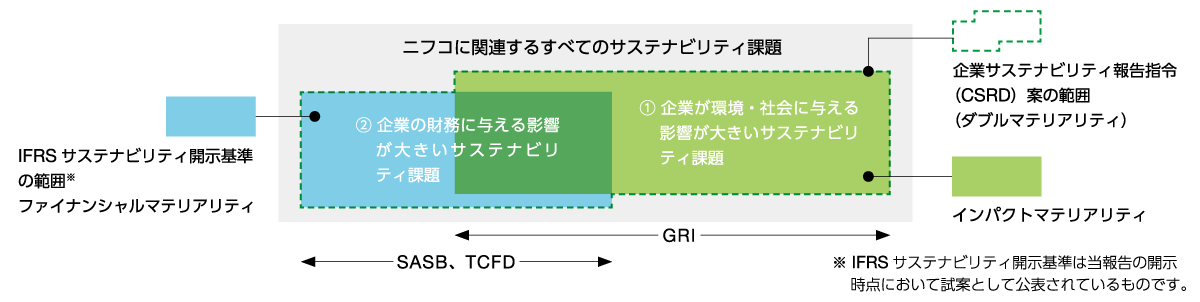

ニフコグループは社会の変化への対応、ステークホルダーに向き合った経営を行うこと、また当社グループは欧州において事業展開をしていることから欧州委員会(EC)が公表した企業サステナビリティ報告指令(CSRD)案への対応を視野に入れ、マテリアリティ(重要課題)の特定にあたりダブルマテリアリティの考え方を参考にすることとしました。

ダブルマテリアリティについて

ダブルマテリアリティとは、GRIスタンダードで求められているような「環境・社会に与える影響が大きいサステナビリティ課題」と、国際財務報告基準(IFRS)で求められている「財務に与える影響が大きいサステナビリティ課題」をマテリアリティとして特定するものです。

マテリアリティとSDGsへの貢献

マテリアリティ |

サブ課題 |

中長期目標 |

関連するSDGs |

|

|---|---|---|---|---|

G(ガバナンス) |

サステナビリティ経営の強化 |

コーポレートガバナンス・コードを意識した経営 |

|

|

コンプライアンスの徹底 |

|

|||

情報セキュリティの確保 |

情報セキュリティ対策の維持・向上 |

— |

||

E(環境) |

気候変動への対応 |

プロセス目標

|

|

|

環境性能を向上させる製品の開発 |

|

|||

廃棄物ゼロ(サーキュラーエコノミー)への取り組み推進 |

廃棄物量削減 |

|

||

S(社会) |

労働者の安全と働きがいの向上 |

人事制度、雇用条件等の改善 |

働き方改革 |

|

労働安全衛生の推進 |

|

|||

人材育成の推進 |

人材育成の促進 |

|

||

人権侵害の防止と機会均等の促進 |

人権重視の経営 |

|

||

|

多様性の尊重

|

|

|||

製品の安全性と品質の確保 |

製品の安全性と品質の確保 |

製品の安全性と品質の確保 |

|